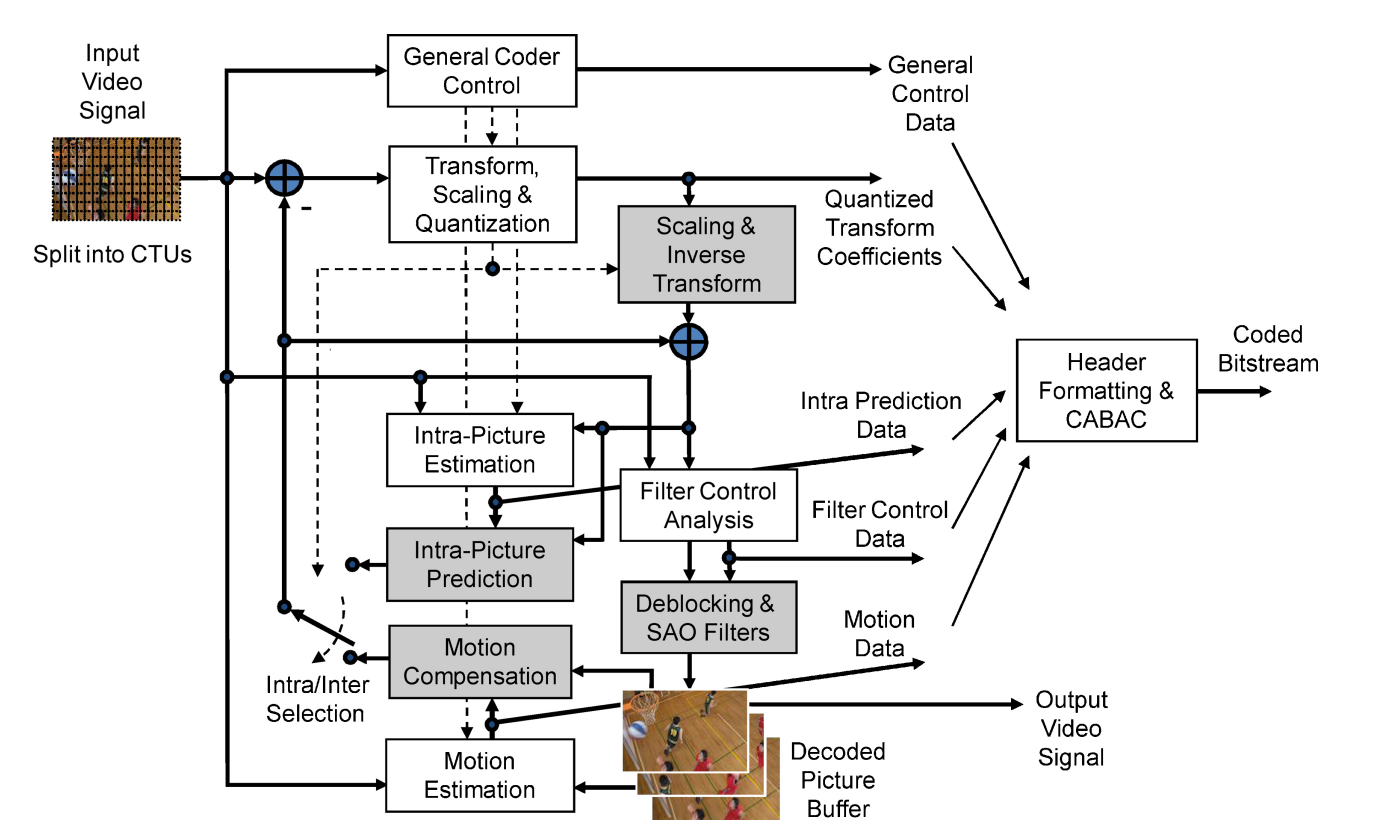

H.265混合编码框架

1. 输入与分割

- 输入视频信号: 原始的、未经压缩的视频帧序列作为编码器的输入。

- 分割为CTU: 每一帧图像首先被分割成一个个CTU。CTU是HEVC处理的基本单位,每个CTU还可以根据内容的复杂度,被递归地分割成更小的CU。

2. 核心编码循环

编码的核心思想是预测。HEVC不直接编码像素本身,而是先对它做一个预测,然后只编码原始像素与预测值之间的残差。因为残差的数值通常远小于原始像素值,所以更容易被压缩。

这个循环主要包含两个分支:帧内预测和帧间预测。

2.1 帧内预测

- 帧内预测估计: 处理视频的空间冗余。分析当前块周围已经编码完成的邻近像素。

- 帧内预测: 基于邻近像素,使用多种预定义的角度模式来生成当前块的预测。

- 输出: 帧内预测数据,主要是所选择的预测模式。

**2.2 帧间预测 **

- 运动估计 (Motion Estimation): 处理视频的时间冗余。编码器会在已经编码并解码完成的参考帧(Decoded Picture Buffer, DPB)里,为当前的图像块寻找一个最匹配的块。

- 运动补偿 (Motion Compensation): 找到最佳匹配块后,系统会记录下两者之间的位移,这个位移就是运动矢量 (Motion Vector, MV),同时还会记录所参考的帧。然后,编码器利用这个运动矢量和参考帧来生成当前块的预测块。

- 输出: 运动数据(Motion Data),包括运动矢量、参考帧索引等信息。

2.3 模式选择

编码器会同时尝试帧间和帧内两种预测方式,然后通过一个复杂的率失真优化 (Rate-Distortion Optimization, RDO) 算法,来决定哪种预测方式更好。选择的标准是:在达到可接受的失真(质量)前提下,哪种方式产生的残差和附加信息(如运动矢量)所需的编码比特数最少。

3. 残差处理

- 计算残差: 将原始的CTU(或CU)减去上一步选择的最佳预测块,得到残差块。

- 变换 (Transform), 缩放 (Scaling) & 量化 (Quantization):

- 变换: 对残差块进行块变换(离散余弦变换DCT),将其从空间域转换到频率域。这样做的目的是将信号的能量集中到少数几个低频系数上。

- 缩放与量化: 这是视频编码中主要的有损步骤。编码器会对变换后的系数进行量化,即用一个较大的步长去除这些系数,然后取整。这个过程会丢弃大量人眼不敏感的高频信息,从而极大地减少了需要编码的数据量。量化步长越大,压缩率越高,但图像质量损失也越大。

- 输出: 量化后的变换系数 (Quantized Transform Coefficients)。

**4. 重建与环路滤波 **

为了让后续的帧能够基于当前帧进行准确的帧间预测,编码器内部必须模拟解码器的行为,重建一个和解码器端完全一样的图像。

- 反量化与反变换 (Scaling & Inverse Transform): 对量化后的系数进行反向量化(乘以量化步长)和反变换,将数据从频率域恢复到空间域,得到重建的残差。

- 重建图像: 将重建的残差与之前生成的预测块相加,就得到了一个重建的图像块。

- 环路滤波 (In-loop Filters): 由于块处理和量化会引入一些视觉上的瑕疵(如块效应和振铃效应),HEVC在编码环路内部使用了两种滤波器来提升图像质量:

- 去块效应滤波器 (Deblocking Filter): 平滑块与块之间的边界,减少马赛克感。

- 样点自适应偏移 (Sample Adaptive Offset, SAO): 对重建像素值进行分类,然后加上一个偏移量来补偿原始信号与重建信号之间的整体偏差,进一步减少失真。

- 存入缓冲区: 经过滤波后的高质量重建帧会被存入解码图像缓冲区 (Decoded Picture Buffer, DPB),作为后续帧进行运动估计和补偿的参考。

5. 熵编码 (Entropy Coding)

这是编码的最后一步,是一个无损压缩过程。

-

头部格式化 & CABAC (Header Formatting & CABAC): 将编码过程中产生的所有信息,包括:

- 量化后的变换系数

- 帧内预测模式信息

- 运动数据(运动矢量等)

- 滤波器控制数据

- 以及其他控制数据(如CTU分割信息等)

通过上下文自适应二进制算术编码 (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding, CABAC)进行高效的无损压缩。CABAC会根据上下文(即邻近的语法元素)动态调整概率模型,从而达到比固定概率模型更高的压缩率。

-

输出: 最终生成的编码比特流 (Coded Bitstream)。这个比特流就可以用于存储或网络传输了。